監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

会社員は年末調整をするため、基本的に確定申告は不要です。ただし、会社員でも条件に該当する場合には、確定申告が必要になる場合があります。

また、年末調整の対象外である控除を受けるためには、個人で確定申告をしなければなりません。

本記事では、会社員で確定申告が必要になるケースや条件、確定申告に必要な書類等を詳しく解説します。

目次

- 会社員でも確定申告が必要になる場合がある

- 会社員でも確定申告が必要な人の代表的なケース

- 給与が2,000万円を超えている

- 副業や株式売買など、本業以外の所得が20万円を超えている

- 勤務先で年末調整ができなかった

- 年内に退職してその年に再就職をしなかった

- 確定申告の義務はないが、申告すると還付を受ける可能性がある人

- ふるさと納税や寄附をした

- 医療費や対象医薬品の購入費が10万円を超えた

- マイホームを購入して住宅ローンを組んだ

- 災害や盗難に遭った

- 年末調整で控除の申告漏れがあった

- 年末調整後に対象となる控除が増えた

- 確定申告の流れ・手順

- 会社員が確定申告するために必要な書類

- 確定申告の期限

- 還付申告は申告対象年の翌年1月1日から5年間申告ができる

- 【事例で解説】会社員の確定申告のやり方

- ふるさと納税の寄付を6自治体以上行った場合

- 副業による所得が20万円を超えた場合

- 高額な医療費を支払った場合

- マイホームを購入して1年目の場合

- まとめ

- 確定申告をかんたんに終わらせる方法

- よくある質問

会社員でも確定申告が必要になる場合がある

会社員やアルバイト・パートなどの給与所得者は、基本的に年末調整の対象となるため、個人で確定申告する必要はありません。

ただし、会社員でも以下の計算を行い、(3)で残額(納税額)があり、かつ、一定の条件に該当した場合には、個人で確定申告をする必要があります。

【納税額があるか確認するための計算式と手順】

- 1年間の所得の合計額から所得控除を差し引いて、課税される所得金額を算出する

- 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を算出する

- 2.所得税額から配当控除額、年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額及び定額減税額を差し引く

↓ 上記計算をして、残額(納税額)があった人は、以下の条件で該当するものがあるかを確認

【確定申告が必要になる条件】

- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

- 1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

- 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

- 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人

- 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」

\ 計算で残額がある + 確定申告が必要な条件のいずれかに該当する = 会社員でも確定申告が必要!/

納税額があるかどうかの計算方法については、以下で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

会社員でも確定申告が必要な人の代表的なケース

上述した条件に該当した場合には、会社員でも確定申告をしなければなりません。ここでは、確定申告が必要になる条件の中でも、会社員で該当する可能性が高い以下のケースを詳しく解説します。

会社員で確定申告が必要になる代表的なケース

給与が2,000万円を超えている

給与が2,000万円を超えている会社員は、会社で行う年末調整の対象となりません。

配偶者控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれず、所得税の精算がされないため、自ら確定申告を行う必要があります。

なお、年収2,000万円超になると、配偶者特別控除の対象外です。生命保険料控除や寄附金控除など年収に関わらず適用される所得控除を漏れなく申告し、税の負担を軽くしましょう。

副業や株式売買など、本業以外の所得が20万円を超えている

副業や株式売買をしている人など、本業以外の部分で20万円超の所得金額がある場合は、個人で確定申告が必要です。

基本的に副業で得た所得は、本業の給与所得と合算して、所得税の課税対象となります。負担すべき所得税は、必要経費を除いた所得の合計額から所得金額に応じた控除額を差し引きし、税法上で定められた税率を掛けて算出します。

給与所得者で年末調整が行われている場合には、算出した所得税額から事前に納付済の所得税を差し引いた金額が、納付すべき分となります。

【確定申告が不要になる条件】

- 給与所得の収入金額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下であること

- 上記に加えて、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下であること

出典:国税庁「確定申告が必要な方」

勤務先で年末調整ができなかった

会社員などの給与所得者は、会社側が従業員に代わって所得税の計算・納税を行なってくれます(年末調整)。そのため、原則個人での確定申告は不要です。

しかし、会社側が年末調整を実施していない場合には、個人で確定申告を行わなければならない可能性があります。ただし、1年間の給与収入が160万円以下で、源泉徴収された金額がなければ確定申告の必要はありません。

年内に退職してその年に再就職をしなかった

年末調整の対象となるのは、その年の12月31日時点で会社に在籍している従業員のみです。そのため、年の途中で転職をすると、場合によっては個人で確定申告が必要になる可能性があります。

ただし年の途中に転職をした場合でも、前職の源泉徴収票を新しい職場の年末調整が行われるよりも前に提出すれば、前職分を含めて年末調整を行なってもらえるため、個人での確定申告は不要となります。

【関連記事】

転職した年は確定申告が必要?必要なケース・自分でする場合の注意点について解説

確定申告の義務はないが、申告すると還付を受ける可能性がある人

上述したように、会社員であれば年末調整で会社側が所得税の計算をし、申告・納税までしてくれるので、個人での確定申告は不要である場合がほとんどです。

しかし、医療費控除や地震保険料控除などの年末調整では適用されない所得控除を受けるためには、会社員でも個人で確定申告をしなければなりません。この場合、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

ここでは、確定申告をすることで還付を受けられる可能性がある、以下の代表的なケースについて解説します。

確定申告の義務はないが、申告すると還付を受ける可能性がある代表的なケース

ふるさと納税や寄附をした

ふるさと納税による控除(寄附金控除)を受けるには、確定申告かワンストップ特例制度を行う必要があります。手続き自体はワンストップ特例のほうが簡単です。

ただし、ワンストップ特例制度を利用するには、確定申告が不要な給与所得者かつ寄附先が5自治体以内であることが条件です。そもそも確定申告が必要な会社員や、寄附先が6つ以上ある場合はワンストップ特例制度の対象外となります。

ふるさと納税以外にも、国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄付した場合にも寄附金控除を受けられます。

【関連記事】

確定申告でふるさと納税の控除を受けるには?やり方や必要書類についても解説

医療費や対象医薬品の購入費が10万円を超えた

1月1日から12月31日の1年間で支払った医療費が10万円*を超えた場合には、医療費控除の対象となります。医療費控除は納税者本人だけでなく、本人が同居している家族の医療費も含まれます。

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%

医療費控除の対象となるのは、以下のように「治療を目的するためにかかった費用」です。美容目的や健康増進を目的としたものは医療費控除の対象外となるので注意しましょう。

| カテゴリ | 医療費控除の対象となる費用例 |

|---|---|

| 通院 入院 | ・病院での診療費 / 治療費 / 入院費

・入院時の部屋代 / 食事代 ・通院にかかった交通費 ・治療のためのリハビリ/マッサージ費用 ・医師等の送迎費用 ・介護保険の対象となる介護費用 |

| 医薬品 医療器具 | ・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用 ・治療に直接必要な医療器具の購入費用(松葉杖・コルセット・補聴器など) |

| 歯科治療 | ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む) ・治療目的とした歯列矯正費用 |

| 眼科治療 | ・レーシック治療(視力回復レーザー手術)費用 ・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)費用 ・医師の治療が必要な症状がある場合の眼鏡・コンタクト購入費用 |

| 妊娠・出産 | ・妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院にかかる費用 ・病院に支払う入院中の食事代 ・不妊治療費用 |

また、医療費控除に似た制度で「セルフメディケーション税制」があります。これは1年間で12,000円を超える対象医薬品を購入した場合に適用される医療費控除の特例です。

医療費控除との選択適用になるため、セルフメディケーション税制と医療費控除を併用することはできません。

医療機関などに頻繁に通い、高額な医療費がかかっている場合は「通常の医療費控除」、対象となる市販薬をよく購入する場合は「セルフメディケーション税制」を活用しましょう。

【関連記事】

医療費控除とは?確定申告のやり方・計算方法についてわかりやすく解説

マイホームを購入して住宅ローンを組んだ

住宅ローンを組んでマイホームを購入したりリフォームしたりする場合、住宅ローン控除によって所得税の減税を受けられる可能性があります。

ただし、住宅ローン控除を受けるには、床面積や居住状況など一定の条件を満たさなければなりません。住宅ローン控除による控除額は、住宅ローンなどの年末残高の合計額をもとに算出します。

なお、住宅ローン控除を受けるための確定申告は1年目のみ必要で、2年目以降は年末調整の対象です。会社員であっても、控除を受ける最初の年分は確定申告が必要なので、忘れずに手続きを行いましょう。

なお、住宅ローンが残った状態で家を売却した場合にも一定の条件を満たせば、確定申告によって控除を受けられる可能性があります。

出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」

【関連記事】

住宅ローン控除を受けるための確定申告のやり方や必要書類を解説

災害や盗難に遭った

災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合、その年の確定申告で雑損控除を受けることができます。

火事や泥棒・空き巣被害などさまざまな場面で利用でき、納税者の資産だけでなく、納税者と同一生計の親族で総所得金額等が48万円以下の人の資産の損害も対象です。

また、災害により損失を被った場合には「災害減免法」も適用できます。ただし、雑損控除と災害減免法は併用できないので、状況に合った制度を選択しましょう。

【関連記事】

税金の控除制度とは?所得控除・税額控除の種類や違いを解説

年末調整で控除の申告漏れがあった

「年末調整の際に控除書類を提出し忘れた」など、控除の申告漏れがあった場合、後から確定申告を行うことで訂正できます。その際、会社が発行する「年末調整済の源泉徴収票」が必要です。

なお、家族にフリーランスや自営業の方がいる場合、収入の変動によって配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除が適用されるかどうかが変わります。

配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合は、「配偶者控除」、48万円超133万円以下の場合は「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。

配偶者以外の扶養親族がいる場合、年間の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養親族の年齢や同居の有無に応じて「扶養控除」が適用されます*。

(※)扶養親族の所得は給与のみの場合は「給与収入が103万円以下」であること

年末調整後に対象となる控除が増えた

所得税法では、その年の12月31日時点の状況に基づいて、配偶者控除や扶養控除の判定を行います。

ただし、年末調整はその年の最後の給与を支払う際に行うため、「年末調整後、12月31日までに扶養親族の状況が変わる」というケースが起こり得ます。

結婚や子どもの就職などによって、年末調整後に扶養親族が増えたり減ったりした場合、年末調整のやり直しが可能です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することで年末調整をやり直せますが、期限は翌年の1月末日までです。

なお、年末調整のやり直しをしない場合、納税者本人が確定申告を行うことで所得税の還付を受けられます。

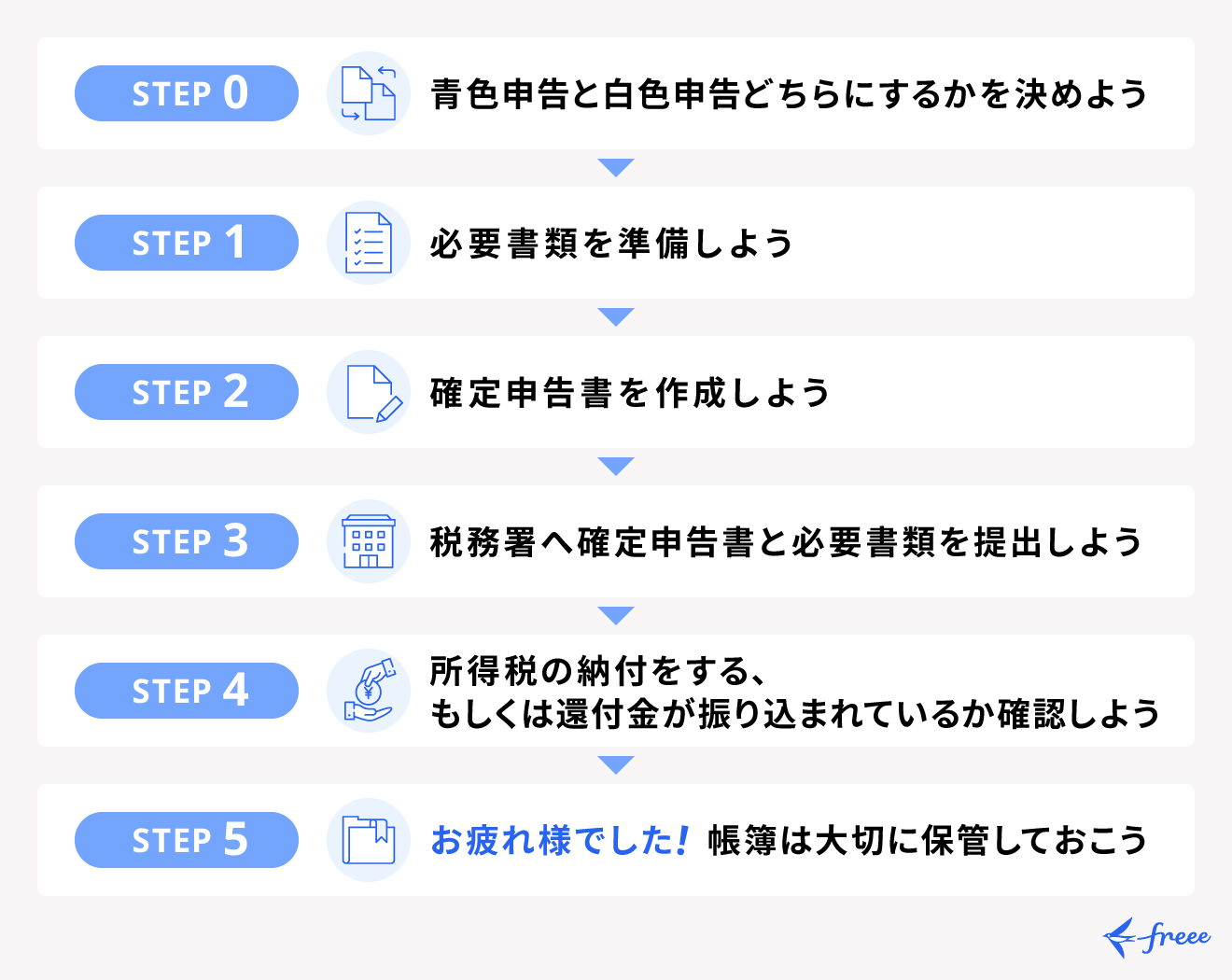

確定申告の流れ・手順

確定申告は以下の手順で進めていきます。

STEPごとに詳しく知りたい人は、別記事「確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!」をあわせてご覧ください。

確定申告の準備から申告・納税までをかんたんに終わらせたい人には会計ソフトの活用がおすすめです。freee会計は、◯×形式の質問に答えるだけで確定申告書を自動で作成ができます。計算も自動化されるため、入力・計算ミスの防止にもつながります。

会社員が確定申告するために必要な書類

- 確定申告書

- 源泉徴収票

- 控除に関する書類(生命保険料控除証明書や医療費の領収書など)

- マイナンバーカード(オンラインで申告する場合)

- 銀行口座の情報(還付を受ける場合)

会社員の場合、会社から源泉徴収票が交付されます。源泉徴収票に記載されている内容をもとに確定申告書を作成するので、会社から交付されたら大切に保管しましょう。なお、確定申告時に提出の必要はありません。

また、適用する控除によって必要な書類が異なるので、事前に確認しておきましょう。

【関連記事】

確定申告の必要書類・添付書類、準備するものをケース別にわかりやすく解説

確定申告の期限

確定申告は毎年2月16日から3月15日と期間が定められています。開始日と最終日が土日の場合は、翌月曜日に繰り越しされます。

所得税の納税義務があるにもかかわらず、確定申告をしなかったり、期限を過ぎてから申告をしたりすると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが科せられる可能性があります。対象者は必ず期間内に申告・納税まで完了するようにしましょう。

【関連記事】

【2025年最新】令和6年分の確定申告期間はいつまで?期限を過ぎた場合の対処法を解説」

【関連記事】

確定申告しないとどうなる?デメリットと対処法を解説

還付申告は申告対象年の翌年1月1日から5年間申告ができる

確定申告で払い過ぎた税金の還付を受ける場合(還付申告)は、申告対象年の翌年1月1日から5年間申告が可能です。たとえば、2024年分の還付申告であれば、2029年12月31日までが申告期間となります。

仮に還付申告を行わなかったとしても、ペナルティなどは特にありません。ただし、還付申告の期間(5年間)を過ぎると還付を受けられなくなるため、注意しましょう。

【関連記事】

還付申告とは?対象となるケースや確定申告・年末調整との違いを解説

【事例で解説】会社員の確定申告のやり方

ここからは会社員で確定申告が必要になる以下の代表的なケースごとに、必要書類や注意点を解説します。

会社員で確定申告が必要なケースを事例別に解説

ふるさと納税の寄付を6自治体以上行った場合

上述したように、ふるさと納税の寄附先が6つ以上ある場合はワンストップ特例の対象外となり、会社員でも自分で確定申告を行わなければなりません。

寄附金控除を受けるために必要な書類

寄附金控除を受けるためには以下の書類が必要です。

- 所得税の確定申告書 第一表・第二表

- 寄附した団体から交付された寄付金受領証(領収書)

書類の場合、「寄附金控除」の欄に納税合計額から2,000円を差し引いた額を記入します。オンラインの場合、画面にしたがって寄附金受領証の内容を入力してください。

寄附金控除額の計算方法

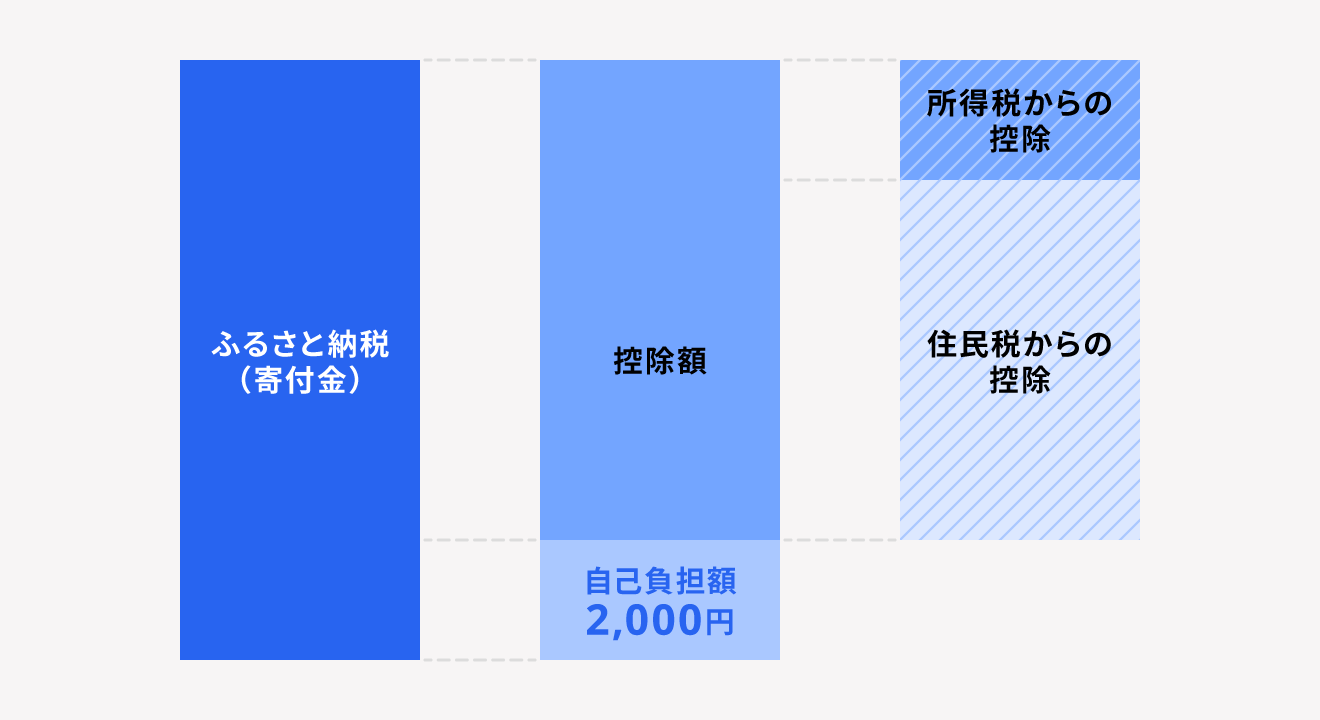

ふるさと納税をすると、寄付額に含まれる2,000円を越える部分が所得税及び住民税から控除されます。

ふるさと納税の控除額を計算する方法は、所得税・住民税それぞれで異なります。それぞれの計算方法は以下のとおりです。

【所得税からの控除額の計算式】

- 所得税からの控除額 =(ふるさと納税額 - 2,000円)× 所得税の税率

*2037年中のふるさと納税までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率(0.21%)が加算

【住民税からの控除額の計算式】

- 住民税からの控除額(基本分)=(ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%

- 住民税からの控除額(特例分)=(ふるさと納税額 - 2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)

副業による所得が20万円を超えた場合

所得税法により、所得は10種類に区分されます。副業による収入が20万円を超える場合、まずは副業で得た所得がどの所得に該当するかを確認しましょう。

| 所得の種類 | 内容 |

|---|---|

| 給与所得 | 会社員や役員が支払いを受ける給料や賃金、賞与などの所得 |

| 事業所得 | 農業や小売、サービス業などの事業によって得た所得 |

| 不動産所得 | 土地や建物などの貸付による所得 |

| 譲渡所得 | 土地や建物、株式などの資産を譲渡することで得た所得 |

| 退職所得 | 退職によって会社から支給される退職手当など |

| 利子所得 | 預貯金や公社債・合同運用信託などの収益の分配に係る所得 |

| 配当所得 | 株式などの配当や投資信託などの収益の分配などに係る所得 |

| 山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり立木のまま譲渡することで得る所得 |

| 一時所得 | 利子所得や譲渡所得に該当しない一時の所得 (賞金品や保険の満期返戻金など) |

| 雑所得 | 事業所得や給与所得などに該当しない所得 |

副業で企業に属さず、個人で仕事を請け負っている場合は、その仕事の継続性や営利性などから「事業所得」か「雑所得」かを判断します。

どちらの所得にしなくてはいけない、などの決まりはありませんが、会社員が休日や空いた時間に副業をしている場合は「雑所得」に分類されるのが一般的です。なお、雑所得の場合は白色申告でしか確定申告ができないので注意しましょう。

副業分を確定申告するのに必要な書類

上述したように、副業分の所得が雑所得の場合は白色申告で確定申告を行います。事業所得の場合は青色申告と白色申告を個人で選んで申告が可能です。

青色申告と白色申告で必要な書類が異なるので注意しましょう。

- 【共通】所得税の確定申告書 第一表・第二表

- 【青色申告】青色申告決算書

- 【白色申告】収支内訳書

高額な医療費を支払った場合

上述したように、1月1日から12月31日の1年間で10万円以上の医療費を支払った場合には、医療費控除の対象となります。医療費控除は年末調整の対象外となるため、会社員でも確定申告をしなければ適用されません。

医療費控除を受けるために必要な書類

医療費控除の対象となる医療費の領収書等の提出は不要になりました。ただし、確定申告してから5年間は保管しておかなければならないので、大切に保管しましょう。

- 所得税の確定申告書 第一表・第二表

- 「医療費控除の明細書」または「医療費通知」

医療費控除額の計算方法

医療費控除によって還付される金額の計算手順は以下のとおりです。

STEP1. 1月1日〜12月31日に支払った医療費の合計額を計算する

STEP2. 医療費控除対象額を計算する

STEP3. 所得税率を確認する

STEP4. 還付金額(減税額)を計算する

医療費控除額や還付金額は、所得金額によって異なります。全員が必ずしも還付金が受け取れるわけではありません。

上記の計算方法については、別記事「医療費控除とは?確定申告のやり方・計算方法についてわかりやすく解説」で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

マイホームを購入して1年目の場合

住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、リフォームをしたりした場合には住宅ローン控除が受けられます。

会社員でも、住宅ローン1年目は確定申告をしなければ控除を受けられません。2年目以降は年末調整で対応してくれるので、会社側に必要書類を提出するのを忘れないようにしましょう。

住宅ローン控除を受けるために必要な書類

1年目の確定申告では、主に以下の書類が必要です。

- 所得税の確定申告書 第一表・第二表

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 - 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

- 家屋の登記事項証明書

- 住宅の工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し

出典:国土交通省「住宅ローン減税」

上記の書類のほか、住宅ローン控除の条件に応じて、別途必要な書類もあります。人によって提出しなければならない書類が異なるため、早めに準備して、不明な点は確定申告会場や税務署の窓口で相談しましょう。

住宅ローン控除の控除額

住宅ローン控除の控除額は、新築や買取再販住宅の場合は0.7%で適用期間は13年です。中古住宅の場合は、税額控除の適用期間は10年までです。

| 新築/既存等 | 住宅の環境性能等 | 令和6年入居の借入限度額 | 令和7年入居の借入限度額 | 控除期間 |

|---|---|---|---|---|

| 新築住宅 買取再販 | 認定長期優良住宅・低炭素住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円 そのほかの世帯:4,500万円 | 4,500万円 | 13年 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円 そのほかの世帯:3,500万円 | 3,500万円 | 13年 | |

| 省エネ基準適合住宅 | 子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円 そのほかの世帯:3,000万円 | 3,000万円 | 13年 | |

| そのほかの住宅 | 0円 | 0円 | ||

| 既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年 | |

| そのほかの住宅 | 2,000万円 | 10年 | ||

2024年度税制改正により、2024年に入居した子育て世帯・若者夫婦世帯には借入限度額の優遇措置が設けられました。また、2024年1月以降は、省エネ基準を満たす住宅に限り、住宅ローン控除を受けられます。

【関連記事】

住宅ローン控除を受けるための確定申告手順や必要書類を解説

まとめ

会社員(サラリーマン)は、年末調整で会社側が代わりに所得税の申告・納税を行なってくれるため、基本的に個人で確定申告をする必要はありません。

しかし、一定の条件に該当する場合は、会社員であっても確定申告の義務が生じます。また、確定申告をすることで払い過ぎた税金を還付してもらえるケースもあるため、一度確認しておくとよいでしょう。

払い過ぎた税金を還付してもらう場合(還付申告)は、義務ではないため、申告をしなかったとしてもペナルティなどは特にありません。

本業で忙しく、確定申告の手続きにまで手が回らないなどの悩みがある人には、会計ソフトの活用がおすすめです。確定申告対応のfreee会計は、〇✕形式の質問に答えていくだけで確定申告に必要な書類を自動作成できます。

確定申告をかんたんに終わらせる方法

確定申告の期間は1ヶ月です。それまでに正確な内容の書類を作成し、申告・納税しなければいけません。

ほかにも、青色申告の場合に受けられる特別控除で、最大65万円を適用するためにはe-Taxの利用が必須条件であり、はじめての人には難しい場面が増えることが予想されます。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。また、所得額や控除額の計算は自動で行ってくれるため、計算・入力ミスの削減できるでしょう。

ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

確定申告を行うためには、1年間のお金にまつわる取引を正しく記帳しなければなりません。自身で1つずつ手作業で記録していくには手間がかかります。

freee会計では、銀行口座やクレジットカードの同期が可能で、利用した内容が自動で入力されていきます。

日付や金額を自動入力するだけでなく、勘定科目も予測して入力してくれるため、日々の記帳がほぼ自動化でき、工数削減につながります。

2.現金取引の入力もカンタン!

会計ソフトでも現金取引の場合は自身で入力し、登録しなければなりません。

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿付けが可能です。

自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、会計処理の経験がない人でも正確に記帳ができます。

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになるので、わからないことがあったらすぐに相談できます。また、オプションサービスには電話相談もあるので、直接相談できるのもメリットの1つです。

freee会計の価格・プランについてはこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えるだけで各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-Tax(電子申告)にも対応しています。e-Taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-Tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

会社員(サラリーマン)は確定申告が必要?

会社員は勤務先で年末調整をするため、原則として確定申告の必要はありません。ただし、1年間の給与所得が2,000万円を超えていたり、副業による所得が年間で20万円を超えていたりする場合には、個人で確定申告の必要があります。

詳しくは記事内「会社員でも確定申告が必要になる場合がある」をご覧ください。

会社員(サラリーマン)で確定申告が必要な年収はいくら?

会社員で給与所得による年収が2,000万円を超えると年末調整の対象外となるため、個人で確定申告が必要です。給与所得には毎月の給与以外にも賞与も含まれます。

上記に該当する会社員は、記事内「確定申告の流れ・手順」を参考に、期間内に確定申告を済ませましょう。

会社員(サラリーマン)は確定申告と年末調整どちらもやるの?

会社員は年末調整をするため、基本的に確定申告は不要です。ただし、会社員でも条件に該当する場合には、確定申告が必要になる場合があります。

また、年末調整の対象外である所得控除を適用したい場合には、年末調整とは別に個人で確定申告をしなければなりません。

詳しくは、記事内「会社員でも確定申告が必要になる場合がある」をご覧ください。

会社員(サラリーマ)ンがふるさと納税をしたら確定申告は必要?

ふるさと納税をすると「寄附金控除」の対象となります。寄附金控除は年末調整の対象外であるため、個人で確定申告をしないと適用されません。

ただし、元々確定申告の義務がなく、寄附先が5自治体以内の会社員(給与所得者)であれば、ワンストップ特例が利用できます。ワンストップ特例は確定申告よりも手続きが簡単です。

詳しくは、別記事「確定申告でふるさと納税の控除を受けるには?やり方や必要書類についても解説」をご覧ください。

監修 好川寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所。元国税調査官。国税(調査・相談2万件・審判実務)×民間(事業会社実務・PdM)の複眼的な視点が強み。クリエイター/IT・SaaS等の現代的ビジネス、海外取引・非居住者税務に明るい。